Mucho antes de que existiera la cámara lenta en un teléfono, un médico y fisiólogo francés, Étienne-Jules Marey, tuvo la idea de capturar el movimiento para entenderlo. A finales del siglo XIX diseñó fusiles fotográficos y cámaras que tomaban varias imágenes por segundo, un intento casi artesanal por atrapar algo que se le escapaba. Su trabajo abrió una puerta, pero todavía no permitía ver lo imposible.

Décadas más tarde, ya en los años 1920, el inventor estadounidense C. Francis Jenkins empezó a experimentar con dispositivos que podían registrar cientos o miles de cuadros por segundo. Aquellas máquinas eran enormes, inestables, ruidosas. Nada de lo que hacían era elegante, pero tenían una intención nueva: convertir un instante en un paisaje.

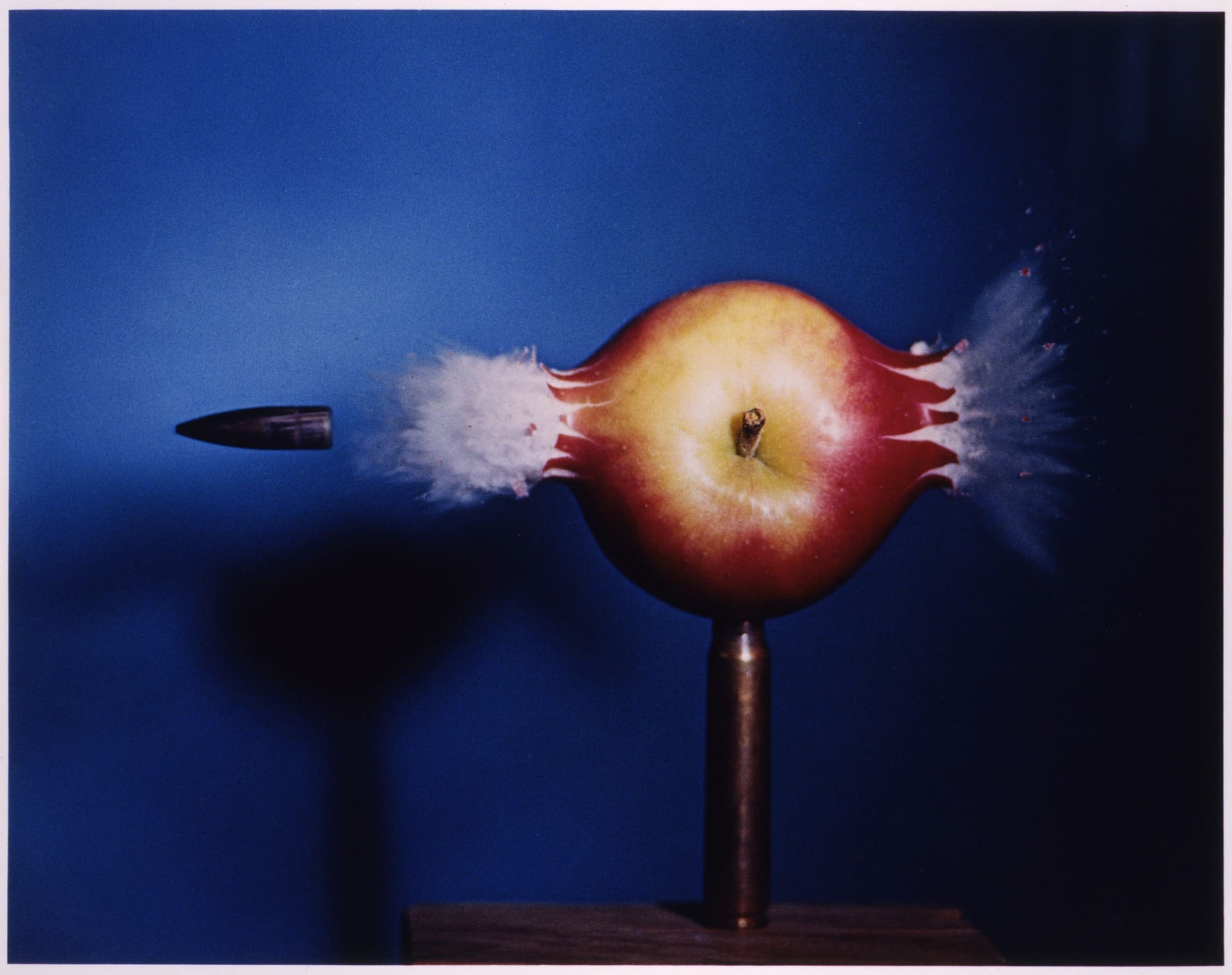

El verdadero salto llegó con Harold E. Edgerton, ingeniero del MIT, quien en los años 30 perfeccionó estas cámaras—ya llamadas micrógrafos de tiempo ultralento—y creó las primeras imágenes capaces de detener el movimiento de verdad. Edgerton no solo construyó un aparato: construyó una manera de mirar. En su laboratorio, iluminado por flashes tan intensos que podían cegar durante segundos, logró captar el momento exacto en que una gota de leche estalla formando una corona o el segundo en que una bala atraviesa una manzana como si estuviera esculpiéndola.

La primera vez que estas películas se proyectaron, la habitación quedó en silencio. No había narración ni explicaciones. Solo la expansión lenta de un movimiento que, hasta ese día, había sido invisible. Lo que aparecía en la pantalla no parecía un fenómeno físico, sino una pequeña coreografía íntima: la vibración de un ala, la ondulación elástica de una chispa, el estallido de un vidrio que ya no era un ruido sino un dibujo.

En esos primeros experimentos, la ciencia y la sensibilidad se mezclaban sin intención. Los ingenieros querían entender la mecánica del impacto; las máquinas necesitaban luz, precisión y paciencia; pero las imágenes resultantes tenían otra cualidad. Mostraban algo que ninguna teoría podía anticipar: la belleza escondida en lo fugaz. La forma precisa en que una gota se abre como flor, la manera en que un objeto se deforma antes de romperse, el pequeño temblor que antecede a cada vuelo.

Hoy, en un mundo saturado de cámaras capaces de ralentizar cualquier cosa, esas películas parecen antiguas. Sus bordes tiemblan, la luz es irregular, el grano es visible. Pero si se miran con atención, siguen conservando algo que no se puede replicar fácilmente: la sensación de descubrimiento. De estar viendo un secreto revelarse en cámara.

El micrógrafo no solo permitió estudiar fenómenos físicos. También nos enseñó que incluso lo más cotidiano contiene un gesto oculto. Que nada sucede realmente “de golpe”: cada explosión, cada quiebre, cada movimiento es un proceso, un pequeño relato en sí mismo. Y que la atención —esa forma de detener el tiempo sin máquinas— es también una herramienta para comprender.

Quizás por eso estas imágenes siguen conmoviendo. Porque nos recuerdan que el mundo está lleno de ritmos que no vemos, de movimientos que pasan demasiado rápido como para que los sintamos. Y que, cuando logramos detenerlos, aunque sea por un instante, el tiempo se vuelve algo más profundo.

Al final, lo que estas cámaras inventadas hace casi un siglo nos regalaron no fue solo una técnica. Fue una manera de mirar: lenta, curiosa, dispuesta a encontrar un universo entero en el segundo exacto en que una gota toca la tierra.